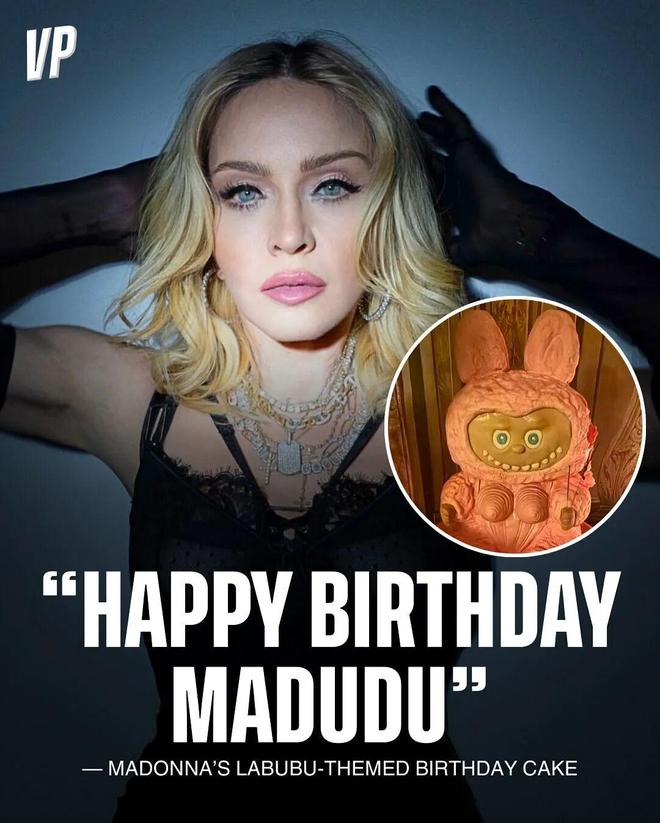

人生的第67个生日,麦当娜把生日蛋糕做成了Labubu的形状。在8月16日的生日宴上,一只粉色的毛绒怪物竖着一对兔子耳朵,咧开大嘴露出一排尖牙,穿着这位流行天后标志性的Cone Bra坐在蛋糕上。麦当娜把它叫作“Madudu”。

过去几个月里,这只玩偶风靡全球。从Lisa掏出她喜爱的Labubu开始,人们为了追赶风潮而购买它,到现在,明星们必须靠拥有Labubu来证明自己够潮。热潮带动了泡泡玛特公司股价大涨,从年初110港元每股一跃至现在超过330港元每股。麦当娜生日过去三天后,8月19日泡泡玛特发布半年财报,这家公司上半年营收就突破百亿港元,比去年一整年挣的都多。

潮玩经济的崛起与“情绪消费”息息相关,这也意味着,如今有太多人的情绪无法得到满足和释放,只能通过消费将积聚的情绪投射给盲盒潮玩。盲盒潮玩爆火的背后,是当下最紧迫的“现代病”——孤独。

在玩具圈里,潮玩一直是许多新锐收藏家们追逐的品类。1990年代,化名为KAWS的美国艺术家Brian Donnelly开始制作塑料玩具,并在此后十年里将脸上打着“××”的玩具和巨型雕塑变成潮流标志;2001年,日本玩具公司Medicom推出了红极一时的Bearbrick(暴力熊),后来这些涂装各异的玩具像艺术品般被装进玻璃橱柜。

人们总是乐此不疲地追逐潮流的方向,因此当Labubu出现在大众眼中时,明星和钱自然也成为人们看待和研究潮玩的方式:在拍卖会上拍出天价的玩偶;在店铺前排起长龙、在直播间定闹钟蹲点抢购的粉丝;闻风而动涌进市场的黄牛和收藏家,共同打造出那些不断滚动的巨大数字,刺激着人们的眼球。用时下流行的话说,这就像在一个经济下行时期里,找到了经济上行期的甜蜜和眩晕。

但与此前的潮玩市场不同的是,这一轮盲盒潮玩所带动的狂热更广泛地渗透到普通消费者层面。此前,单个售价动辄上千的定价更多把潮玩框定为收藏家和艺术家们的游戏,但如今普遍售价69块钱一个的盲盒不仅更亲民,也被附上了更多感性价值。

在2019年的红杉资本中国峰会上,泡泡玛特CEO王宁说:“在消费行业想成功,一定既要懂男生又要懂女生,既要理性又要感性。中国长期以来创业主流梯队的目光,多数集中在科技、技术、金融这些理性的事物上,但是实际上我们还是需要很多感性的东西,这些基于感性需求的产品,会让人们觉得生活更美好。”

当时王宁认为,只要再给泡泡玛特五年时间,他能把这家公司做成中国品牌里最像迪士尼的公司。如今,泡泡玛特运营IP数量超过90个,销量前五的IP都已达到或接近亿级。

DIMOO是泡泡玛特销量前五的IP之一,设计者是泡泡玛特的签约艺术家Ayan。她从 2015 年开始接触潮玩,在 2018 年,服装设计专业毕业的她决定自己尝试创作自己的 IP——DIMOO WORLD,从此久走上了潮玩创作这条路。

在Ayan的设定里,DIMOO是一个爱做梦的小男孩,头上顶着一朵会变形的云。最初设计这个角色,是因为她经常做关于飞翔的梦,后来她就想把梦画下来,于是有了云这样的联想。而在内心深处,DIMOO是她对抗焦虑的方式。现实里Ayan觉得自己很难直接说“我害怕,我不安”,但通过这个角色,她能表达,能替她承担一部分她不敢承认的情绪。

从设计到推出这个 IP,Ayan 花了两年多的时间。在设计 IP 的过程中,艺术家不仅仅需要把控形象,还要思考希望角色带有怎样的性格、背景世界观和潮玩所表达的理念。“想让 DIMOO 有生命力,他必须有一个完整的世界和伙伴,他不能是孤立的。”

在搭建 DIMOO WORLD 的过程中,Ayan 有一段时间陷入了低谷,当时她在工作室里养了七只猫,在家里养了三条狗。在朋友和宠物的陪伴下,她逐渐领悟到一种“共生”的感觉——“我们虽然不完美,但可以因为对方的存在,感到安心和被理解。”

“DIMOO 和他的朋友们,也都是带着一点‘不完美’的孩子,他们互相照顾、一起成长,就像我身边真实的情感投射。我们每个人的自身性格都会有一些小缺陷,都会有一点点不完美,但是不要紧,我们互相会弥补对方。在DIMOO的世界里,每个角色都有某种‘缺陷’,也因此需要彼此。Candy缺少尾巴,Mr.Worm 就自愿成为它的尾巴;Nico想飞却没有翅膀,于是有了Nono陪着它一起飞。”Ayan觉得DIMOO WORLD并不全是设计出来的,更像一个随着她个人经历慢慢长大的世界,直到现在它也没完全定型,还在继续生长。

在Ayan看来,潮玩就是一种建立对话的尝试。她不认为潮玩只是艺术家的单向输出,而是一种双向的“关系”:“玩具既是‘被创造出来的’,也是‘被投射进去的’。在这个世界里,很多的人与物都是‘互相成全’的,当玩家看着所谓的潮玩的时候,看到和接纳的不只是一个IP形象、一个场景、一种简单情绪,还可能唤起自己内心深处那个之前未曾感知到的部分。”

创造这样的感性体验是艺术家的使命,但把感性体验变成可以贩售的商品是泡泡玛特的使命。早在 2019 年的新员工分享会上,王宁就提到,泡泡玛特的经营模式是在商业和艺术之间寻找平衡,要“帮感性艺术家做理性的思考和判断,帮理性的人找到感性的出口”。

如今,Ayan 也同意潮玩产业已经进入到某种“工业化流程”。但对她而言,“工业化和设计不冲突,工业化意味着创意可以更稳定、更高效地被传播到世界的每个角落。它只是‘载体’,解决的是‘形式如何抵达’的问题。而真正让大家心动的部分,依旧是来自艺术家原生的直觉和想象。”

在艺术家把“梦境中的小孩”这个极其私人化的意象落为设计稿后,会交给产品开发团队来扩展,之后设计稿会变成3D模型,再由工厂打样、开模、制作白件、喷涂、组装并放进包装盒。最后卖到消费者手里,变成能被放在桌边、挂在手机上、甚至延展成为动画的立体 IP。

在2024年年底,泡泡玛特已经有超过4600万名会员,小菲是这4600万分之一。

在小菲的黑色背包上,挂着她买的第一只盲盒娃娃。她是泡泡玛特Crybaby系列中的哭蛙哭蛙,短头发,穿戴着绿色的、毛茸茸的衣服和头饰,脸上有雀斑,长着一双夸张的大眼睛和饱满的脸颊,泪水像果冻一样挂在脸上。小菲把它带在身边,是希望提醒自己正视、接纳自己的情绪和眼泪,不要太内耗,要开心。

要开心,这是很多像小菲这样的年轻人选择把钱花在盲盒上的原因。华东理工大学的流行文化学者张安琪在相关采访中提到:对大部分普通消费者而言,购买盲盒是一种“情绪驱动型”消费,也是“青年人自我关注和自我表达的一种体现”。

《纽约客》专栏撰稿人Kyle Chayka则更进一步,将这一轮Labubu风潮视为一种现实版“脑腐烂”,一种“确实存在于物理世界,却没有互联网就无法理解的文化,它由一系列符号与信仰构成,并紧贴着’后数字时代的自我’”。

Kyle Chayka认为潮玩的风靡是当代文化结构造成的结果,就像那些看多了会让人大脑烂掉的短视频,通过算法不断推到人们眼前的多巴胺风格广告,以及被琳琅满目的品牌承包的当代生活方式。“它们打包在一起,最终形成一种混杂风格,将人们推进狂喜般无意义文化生活的谷底。”

在B站,针对潮玩的分析视频层出不穷,有的分析Labubu为什么故意设计得这么“丑”,有的分析潮玩是不是“智商税”,有的分析潮玩背后的投资逻辑。在评论区,有人总结说这是“后现代生产线孵化的量产个性”,许多人表示赞同。

与后现代自我同时伴生的,还有深刻的孤独感。一篇刊登于《中国青年研究》的论文将潮玩消费与“孤独经济”联系起来,认为盲盒在满足身份认同和收藏欲的同时,也完成了对深层孤独的疗愈。

孤独感的来源是全方位的,尤其对国内的年轻人而言。这种孤独既来自成长过程中巨大的社会转变所造成的观念断层,也来自当下人群越发原子化的趋势;既来自经济发展所造成的阶层固化,也来自内在自我与周遭环境间无法调和所产生的疏离感。当下,年轻人的情绪需要被看见、被肯定、被包容。他们带着潮玩娃娃上街购物吃饭,和娃娃合影,带娃娃旅游,借此获得陪伴感;或者摆在家里,让潮玩成为“精神角落”的具象化。

从不同的角度去看待盲盒,我们将得到不同的结果:从经济的角度出发,我们会得到一系列关于情绪消费在经济下行期为何蓬勃发展的证据;从文化角度,我们将看到解构艺术和新自由主义市场如何与互联网传播媒介媾和,将一切能粉刷的事物变为明码标价的商品;从每个潮玩爱好者身上,你又会看到他们如何真心实意地相信并喜欢着这些娃娃。

这是后现代性的典型悖论,一方面它创造海量个性,让人更能理解和锚定自我,同时它创造差异,也制造了更多的孤独。潮玩带来的沉迷,只是后现代性带来的沉迷的一部分,它就像流行的灵修、占卜和冥想一样,启迪你认识自己,接纳情绪,开启与内在自我的对话,丰盈自己的内心。在这套话语之上,后现代性像一个不断膨胀并且没有出口的迷宫,当一个人意识到自己身处其中时,已经无法走出它,而所有对它的顺从和反抗,都会被它主宰,因为一个包容一切的概念,便垄断了对一切的解释权。

人类是一种复杂的生物,这种复杂不仅仅体现在人类可能落入无意义的沉迷之中,也体现在它的反面——那些人所沉迷的无意义之物,可能在某些时刻给予了人类真实需要的宽慰。

NOWNESS秋季刊和你一样沉迷无用之物。盲盒为什么令人上瘾?委托一场约会能好过真实的恋爱?碎片化的视频如何抚慰了我们?为什么电影人不知疲倦地奔赴电影节?沉迷是逃避现实的方式,还是在把我们推进更深的虚无?疯狂与热爱,往往只有一线之隔。当你沉迷时,沉迷也在凝视你

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

确认了:上海气温即将反扑!今夏已经长达150天,植物开始乱开花,返程天气提示→

iPhone 17e被曝2026年登场:A19+告别刘海屏,基带或许会有惊喜

华为Mate80系列再次被确认:微曲屏+无风扇设计,Air版本还在评估

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律